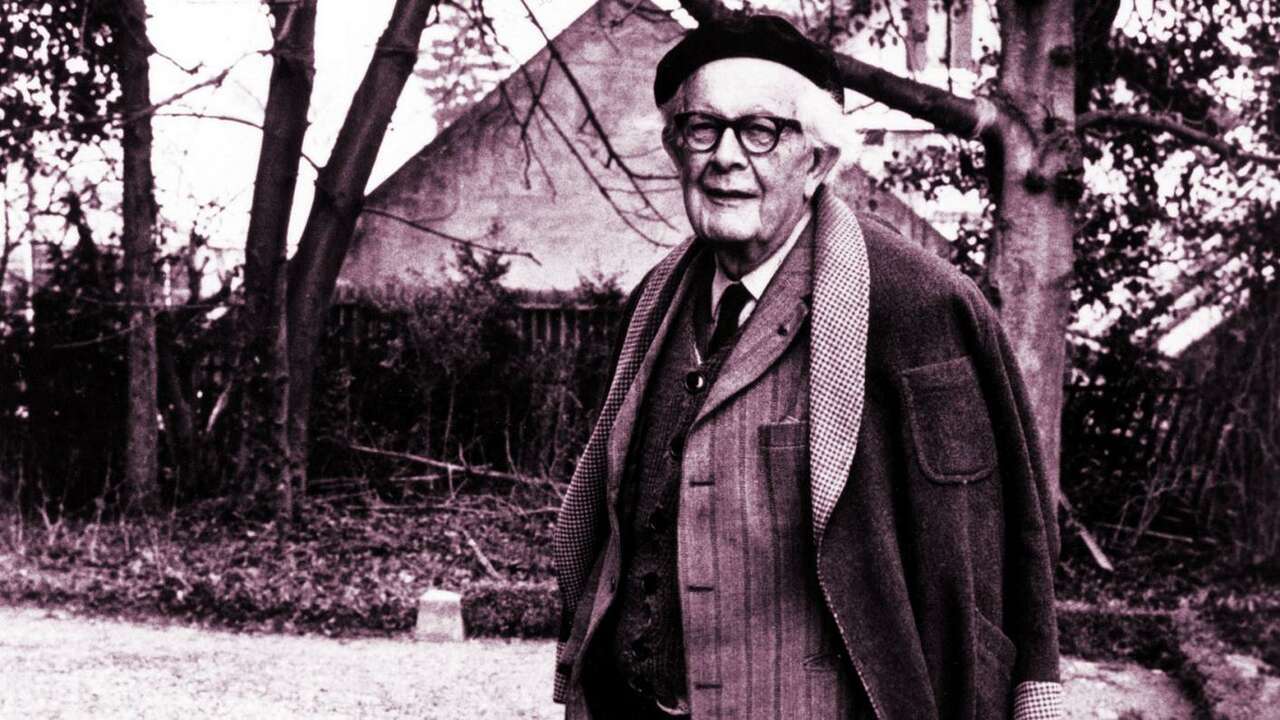

ЖАН ПИАЖЕ

Здравствуй, дорогой друг! Рад приветствовать тебя у себя в гостях. Познакомимся?

Мое полное имя - Жан Вильям Фриц Пиаже

Я - швейцарский психолог и философ и являюсь создателем теории когнитивного развития. Еще я основал Женевскую школы генетической психологии, а позднее развил свой подход в науку о природе познания — генетическую эпистемологию.

Я появился на свет в Невшателе 9 августа 1896 года. Швейцарский кантон, заселенный франкоговорящим населением, славился виноградниками, инструментами, определяющими текущее время.

Свою долгую научную карьеру я начал в возрасте одиннадцати лет, когда опубликовал в 1907 году небольшую заметку о воробьях-альбиносах. За свою научную жизнь я написал более 60 книг и несколько сотен статей.

Мой отец - Артур

являлся профессором местного университета, считался знатоком среднеевропейской литературы. Его увлечениями были история и природоведение. Наверное, это и повлияло на мой интеллект, аналитическое мышление и стимулировало к стремление узнавать новое.

Моя мама - Ребекка

отличалась широтой взглядов на различные стороны жизни республики, рьяно поддерживала учение и программу Кальвина.

Её воспитание привело меня в молодежное движение христиан-социалистов, но пробыл я там немного. Этот период примечателен его политизированными высказываниями против развивающегося капитализма в ряде социологических работах. Однако я полностью был погружен в научные изыскания и не гордился своими политическими заслугами.

Её воспитание привело меня в молодежное движение христиан-социалистов, но пробыл я там немного. Этот период примечателен его политизированными высказываниями против развивающегося капитализма в ряде социологических работах. Однако я полностью был погружен в научные изыскания и не гордился своими политическими заслугами.

Я начал рано интересоваться биологией, особенно моллюсками, опубликовал несколько научных работ до окончания школы. В результате мне даже предложили престижную должность смотрителя коллекции моллюсков в Женевском музее Натуральной истории. К 20 годам я стал признанным малакологом.

Позже защитил диссертацию по естественным наукам и получил степень доктора философии в Невшательском университете, потом какое-то время учился в Цюрихском университете. Именно в это время я начал увлекаться психоанализом, очень популярным в то время направлением психологической мысли.

Позже защитил диссертацию по естественным наукам и получил степень доктора философии в Невшательском университете, потом какое-то время учился в Цюрихском университете. Именно в это время я начал увлекаться психоанализом, очень популярным в то время направлением психологической мысли.

После получения учёной степени я переехал из Швейцарии в Париж, где преподавал в школе для мальчиков на улице Гранд-о-Велль, директором которой был Альфред Бине, создатель теста IQ. Помогая обрабатывать результаты IQ теста, я заметил, что маленькие дети постоянно дают неправильные ответы на некоторые вопросы. Однако я фокусировался не столько на неправильных ответах, сколько на том, что дети совершают одинаковые ошибки, которые не свойственны более старшим людям. Это наблюдение привело меня к теории, что мысли и когнитивные процессы, свойственные детям, существенно отличаются от таковых, свойственных взрослым.

В дальнейшем, я создал общую теорию стадий развития, утверждающую, что люди, находящиеся в одной стадии своего развития, проявляют схожие общие формы познавательных способностей. В 1921 году я вернулся в Швейцарию и стал директором Института Руссо в Женеве.

В дальнейшем, я создал общую теорию стадий развития, утверждающую, что люди, находящиеся в одной стадии своего развития, проявляют схожие общие формы познавательных способностей. В 1921 году я вернулся в Швейцарию и стал директором Института Руссо в Женеве.

| В 1923 году я женился на Валентин Шатенау, которая была, кстати, моей студенткой. У нас было трое замечательных детей, которых я изучал с самого детства. В 1929 году я принял приглашение занять пост директора Международного бюро просвещения, во главе которого и оставался до 1968 года. |

МОЕ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Особенности психики ребёнка

В начальный период своей деятельности я описал особенности представлений детей о мире:

В начальный период своей деятельности я описал особенности представлений детей о мире:

- неразделённость мира и собственного Я;

- анимизм (вера в существование души и духов и в одушевлённость всей природы);

- артификализм (восприятие мира как созданного руками человека).

Теория интеллекта

В традиционной психологии детское мышление рассматривалось как более примитивное, по сравнению с мышлением взрослого человека. Но по моему мнению, мышление ребенка можно характеризовать как качественно иное, своеобразное и отличительно особенное по своим свойствам.

Я разработал свой метод при работе с детьми- метод сбора данных посредством клинической беседы, в ходе которой экспериментатор задает ребенку вопросы или предлагает определенные задания, и получает ответы в свободной форме. Целью клинической беседы является выявление причин, приводящих к возникновению симптомов.

Я разработал свой метод при работе с детьми- метод сбора данных посредством клинической беседы, в ходе которой экспериментатор задает ребенку вопросы или предлагает определенные задания, и получает ответы в свободной форме. Целью клинической беседы является выявление причин, приводящих к возникновению симптомов.

Адаптивная природа интеллекта

Развитие интеллекта происходит за счет адаптации субъекта к изменяющейся среде. Я ввел понятие равновесия как основную жизненную цель индивида. Источником познания служит активность субъекта, направленная на восстановление гомеостаза. Равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды — обеспечивается адаптацией, то есть уравновешивание субъекта с окружающей средой происходит на основе равновесия двух разнонаправленных процессов — ассимиляции и аккомодации. С одной стороны, действие субъекта влияет на окружающие его объекты, а с другой — среда влияет на субъект обратным действием.

Развитие интеллекта происходит за счет адаптации субъекта к изменяющейся среде. Я ввел понятие равновесия как основную жизненную цель индивида. Источником познания служит активность субъекта, направленная на восстановление гомеостаза. Равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды — обеспечивается адаптацией, то есть уравновешивание субъекта с окружающей средой происходит на основе равновесия двух разнонаправленных процессов — ассимиляции и аккомодации. С одной стороны, действие субъекта влияет на окружающие его объекты, а с другой — среда влияет на субъект обратным действием.

Аутистическое мышление— это детские фантазии, грезы, образы.

Характерные черты аутистического мышления:

- врожденно;

- подчинено принципу удовольствия;

- бессознательно;

- не направлено на внешний мир;

- не приспосабливается под внешние условия.

Эгоцентрическое мышление

занимает промежуточный этап между логикой аутистической и логикой социализированной, разумной. Переход к эгоцентрическому мышлению связан с отношениями принуждения — ребёнок начинает соотносить принципы удовольствия и реальности.

Я описывал эгоцентризм как познавательную позицию ребёнка в отношении окружающего мира, когда явления и объекты рассматриваются только по отношению к себе. Ребёнок, находящийся на стадии эгоцентризма, не способен координировать различные точки зрения на предмет.

Я описывал эгоцентризм как познавательную позицию ребёнка в отношении окружающего мира, когда явления и объекты рассматриваются только по отношению к себе. Ребёнок, находящийся на стадии эгоцентризма, не способен координировать различные точки зрения на предмет.

Характеристики социализированного мышления:

- подчинено принципу реальности;

- формируется прижизненно;

- направлено на познание и преобразование внешнего мира;

- выражено в речи.

Стадии развития интеллекта

1. Сенсо-моторный интеллект (0—2 года).

Из названия становится ясно, что этот тип интеллекта касается сенсорной и моторной сфер. В данный период дети открывают для себя связь между своими действиями и их последствиями. С помощью органов чувств и моторики ребёнок исследует окружающий его мир, с каждым днем его представления о предметах и объектах совершенствуются и расширяются. Ребёнок начинает использовать самые простые действия, но постепенно переходит к использованию более сложных действий.

Путём бесчисленных «экспериментов» ребёнок начинает формировать понятие о себе как о чем-то отдельном от внешнего мира. На протяжении периода сенсо-моторного интеллекта постепенно развивается организация перцептивных и двигательных взаимодействий с внешним миром.

Из названия становится ясно, что этот тип интеллекта касается сенсорной и моторной сфер. В данный период дети открывают для себя связь между своими действиями и их последствиями. С помощью органов чувств и моторики ребёнок исследует окружающий его мир, с каждым днем его представления о предметах и объектах совершенствуются и расширяются. Ребёнок начинает использовать самые простые действия, но постепенно переходит к использованию более сложных действий.

Путём бесчисленных «экспериментов» ребёнок начинает формировать понятие о себе как о чем-то отдельном от внешнего мира. На протяжении периода сенсо-моторного интеллекта постепенно развивается организация перцептивных и двигательных взаимодействий с внешним миром.

2. Подготовка и организация конкретных операций (2—11 лет).

Подпериод дооперациональных представлений (2—7 лет)

На стадии дооперациональных представлений совершается переход от сенсо-моторных функций к внутренним — символическим, то есть к действиям с представлениями, а не с внешними объектами. Один символ представляет собой определенную сущность, которая может символизировать другую. Например, ребёнок во время игры может использовать коробку, словно это стол, кусочки бумаги могут быть для него тарелками. Мышление ребёнка все еще эгоцентрично, он с трудом готов принять точку зрения другого человека.

Еще одной ключевой характеристикой дооперациональной стадии мышления ребёнка является эгоцентризм. Ребёнку на этой стадии развития тяжело осознать чужую точку зрения, они полагают, что все остальные воспринимают окружающий мир так же, как они.

Подпериод конкретных операций (7—11 лет)

На этой стадии исправляются ошибки, которые ребёнок допускает на дооперациональной стадии, однако они исправляются по-разному и не все сразу. Из названия данной стадии становится понятно, что речь пойдет об операциях, а именно о логических операциях и принципах, которые используются для решения проблем. Ребёнок на этой стадии не только способен использовать символы, но он также может осуществлять манипуляции с ними на логическом уровне.

Важным достижением этого периода является овладение понятием обратимости , то есть ребёнок начинает понимать, что последствия одной операции могут быть аннулированы при помощи совершения обратной операции. Примерно в 7—8 лет ребёнок овладевает понятием сохранения вещества, например, он понимает, что, если из шарика пластилина сделать много маленьких шариков, то количество пластилина не изменится.

На стадии конкретных операций действия с представлениями начинают объединяться, координироваться друг с другом, образуя системы интегрированных действий, называемые операциями. У ребёнка появляются особые познавательные структуры, называемые группировками (например, классификация), благодаря которым ребёнок приобретает способность совершать операции с классами и устанавливать логические отношения между классами, объединяя их в иерархии, тогда как раньше его возможности были ограничены трансдукцией и установлением ассоциативных связей.

Подпериод дооперациональных представлений (2—7 лет)

На стадии дооперациональных представлений совершается переход от сенсо-моторных функций к внутренним — символическим, то есть к действиям с представлениями, а не с внешними объектами. Один символ представляет собой определенную сущность, которая может символизировать другую. Например, ребёнок во время игры может использовать коробку, словно это стол, кусочки бумаги могут быть для него тарелками. Мышление ребёнка все еще эгоцентрично, он с трудом готов принять точку зрения другого человека.

Еще одной ключевой характеристикой дооперациональной стадии мышления ребёнка является эгоцентризм. Ребёнку на этой стадии развития тяжело осознать чужую точку зрения, они полагают, что все остальные воспринимают окружающий мир так же, как они.

Подпериод конкретных операций (7—11 лет)

На этой стадии исправляются ошибки, которые ребёнок допускает на дооперациональной стадии, однако они исправляются по-разному и не все сразу. Из названия данной стадии становится понятно, что речь пойдет об операциях, а именно о логических операциях и принципах, которые используются для решения проблем. Ребёнок на этой стадии не только способен использовать символы, но он также может осуществлять манипуляции с ними на логическом уровне.

Важным достижением этого периода является овладение понятием обратимости , то есть ребёнок начинает понимать, что последствия одной операции могут быть аннулированы при помощи совершения обратной операции. Примерно в 7—8 лет ребёнок овладевает понятием сохранения вещества, например, он понимает, что, если из шарика пластилина сделать много маленьких шариков, то количество пластилина не изменится.

На стадии конкретных операций действия с представлениями начинают объединяться, координироваться друг с другом, образуя системы интегрированных действий, называемые операциями. У ребёнка появляются особые познавательные структуры, называемые группировками (например, классификация), благодаря которым ребёнок приобретает способность совершать операции с классами и устанавливать логические отношения между классами, объединяя их в иерархии, тогда как раньше его возможности были ограничены трансдукцией и установлением ассоциативных связей.

3. Формальные операции (11—15 лет)

Ребёнок, находящийся на стадии конкретных операций, сталкивается со сложностью применять свои способности в абстрактных ситуациях, то есть ситуациях, которые не представлены в его жизни. Если взрослый скажет "не дразни этого мальчика, потому что у него есть веснушки. Тебе бы было приятно, если бы так обращались с тобой?", ответ ребёнка был бы таким: "Но у меня нет веснушек, поэтому никто не будет меня дразнить!"

Осознать абстрактную реальность, отличную от его реальности, для ребёнка на стадии конкретных операций слишком сложно. Ребёнок на этой стадии может придумывать ситуации и воображать объекты, которых не существует в действительности.

Основная способность, появляющаяся на стадии формальных операций (от 11 приблизительно до 15 лет), — способность иметь дело с возможным, с гипотетическим, а внешнюю действительность воспринимать как частный случай того, что возможно, что могло бы быть. Познание становится гипотетико-дедуктивным.

Осознать абстрактную реальность, отличную от его реальности, для ребёнка на стадии конкретных операций слишком сложно. Ребёнок на этой стадии может придумывать ситуации и воображать объекты, которых не существует в действительности.

Основная способность, появляющаяся на стадии формальных операций (от 11 приблизительно до 15 лет), — способность иметь дело с возможным, с гипотетическим, а внешнюю действительность воспринимать как частный случай того, что возможно, что могло бы быть. Познание становится гипотетико-дедуктивным.

Язык и мышление

Что касается соотношения языка и мышления в когнитивном развитии, Пиаже полагает, что «язык не полностью объясняет мышление, поскольку структуры, которые характеризуют это последнее, уходят своими корнями в действие и в сенсомоторные механизмы более глубокие, чем языковая реальность. Но всё же очевидно, что чем более сложными становятся структуры мышления, тем более необходимым для завершения их обработки является язык. Следовательно, язык — это необходимое, но не достаточное условие построения логических операций»

| За всю свою жизнь я издал больше пятидесяти книг и научных статей. Некоторые мои лучшие работы были переведены и опубликованы в России, например:

|

Конечно, за свои труды я был награжден. Например, в 1972 году Жан Пиаже был награждён премией Эразма от организации «Фонд Эразма» за его вклад в европейскую культуру, общество и обществознание.

В 1979 году мне присудили премию Бальцана по общественным и политическим наукам.

Многие престижные университеты, такие как Гарвардский, Манчестерский и Кембриджский и т. д. наградили его почётными званиями за вклад в развитие психологии.

В 1979 году мне присудили премию Бальцана по общественным и политическим наукам.

Многие престижные университеты, такие как Гарвардский, Манчестерский и Кембриджский и т. д. наградили его почётными званиями за вклад в развитие психологии.

Такая вот была у меня жизнь. Надеюсь, дорогой друг, тебе было интересно со мной познакомиться поближе. Но, к сожалению, мне пора прощаться.

Умер я в 1980 году в возрасте 84 лет и был похоронен, в соответствии с моей просьбой, вместе со своей семьей в Женеве.